《明实录》焚毁与外传抑制了野史的蔓延

不要以为《明实录》完全是在清代编完《明史》后才最终焚毁的,其实在明代就有焚毁草稿/底稿的规定。

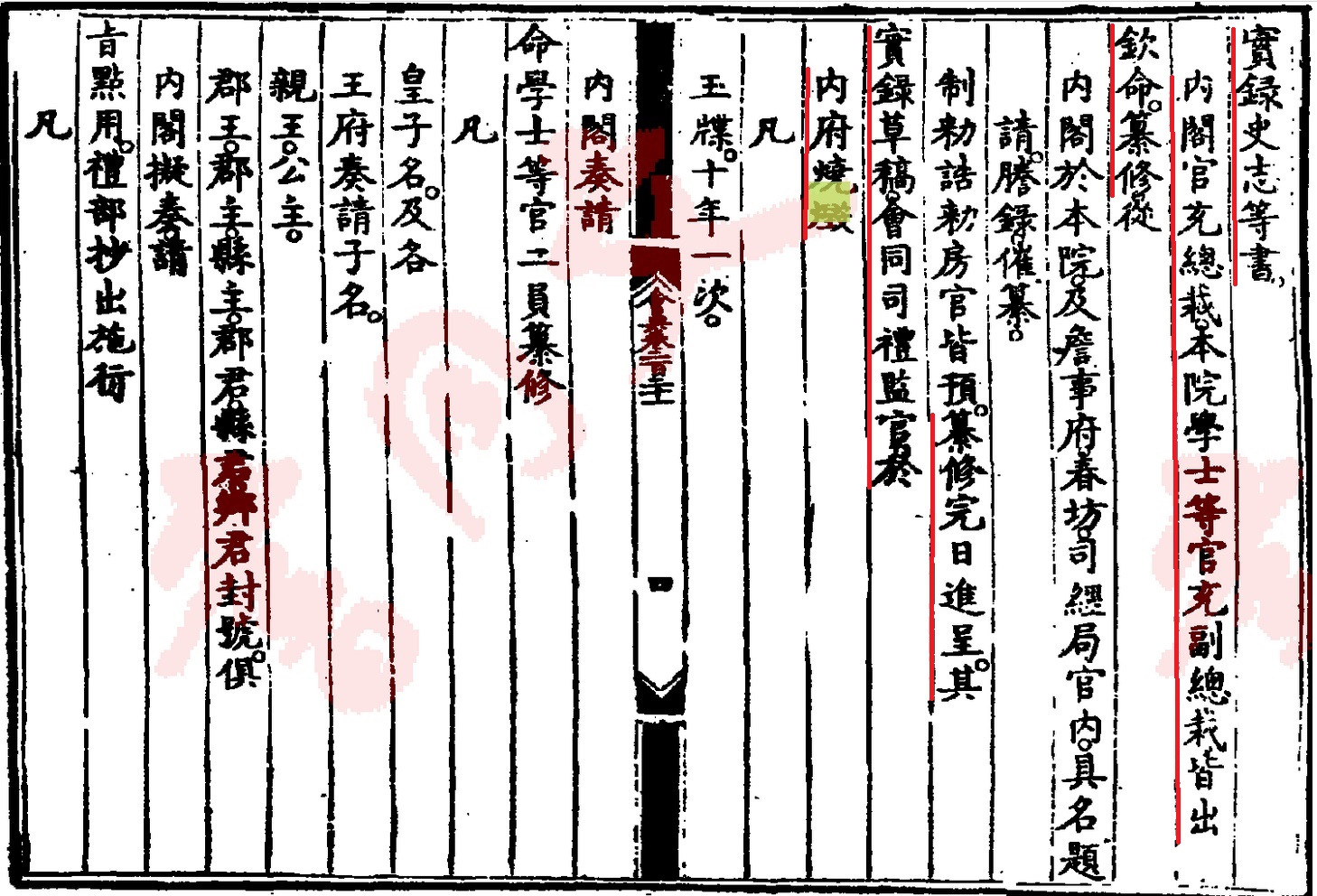

《明实录》涉及明朝宫内机密和皇帝隐私,所以明政府制定了“崇重秘书,恐防泄露”的制度,将实录藏诸禁中,秘不示人。并且规定,每一朝实录修成之后,都必须把底稿加以焚毁。明代焚毁实录底稿还有专门的地点,那便是宫禁中太液池畔的芭蕉园。明代黄景昉《国史唯疑》称:“《实录》成,……其副稿虑为人见,例焚之芭蕉园,在太液池东。”明代负责焚毁实录底稿的人,是“直文渊阁入阁预机务”的首辅,即实录的总裁,并且还要在司礼监宦官的监督之下进行。至于《明实录》的正本,则于修成之后进呈皇帝,藏之官中内府,世宗时被火焚毁后则重抄一份藏之于新建的皇史宬中。

然而,藏于皇史宬的《明实录》装潢精美,地位十分崇高,其目的是“秘之金匮玉函,以传万世之信,所重在于尊藏”,所以就连皇帝阅读也必须“尚冠恭看”,即须遵循一定的礼仪,穿戴整整齐齐,恭恭敬敬地阅读,“不尚冠不敢恭看”。于是,神宗着令开馆重新抄写了一套《明实录》,藏在皇帝居住的乾清宫内,仍然是仅供“御览”。此外,为便于后代修实录查阅参考,实录另抄一套副本藏诸内阁。于是,长期以来,除了皇帝和少数内阁大臣和修纂后朝实录的史官以外,极少有人能看到深藏宫中的《明实录》,正如弘治朝内阁大学士丘濬在给孝宗皇帝的疏中所指出的那样,《大明实录》、《大明宝训》等书“天下臣民无由得见”。

然而,藏于皇史宬的《明实录》装潢精美,地位十分崇高,其目的是“秘之金匮玉函,以传万世之信,所重在于尊藏”,所以就连皇帝阅读也必须“尚冠恭看”,即须遵循一定的礼仪,穿戴整整齐齐,恭恭敬敬地阅读,“不尚冠不敢恭看”。于是,神宗着令开馆重新抄写了一套《明实录》,藏在皇帝居住的乾清宫内,仍然是仅供“御览”。此外,为便于后代修实录查阅参考,实录另抄一套副本藏诸内阁。于是,长期以来,除了皇帝和少数内阁大臣和修纂后朝实录的史官以外,极少有人能看到深藏宫中的《明实录》,正如弘治朝内阁大学士丘濬在给孝宗皇帝的疏中所指出的那样,《大明实录》、《大明宝训》等书“天下臣民无由得见”。

由于来源于政府档案的“国史”《明实录》深藏宫禁人未识,致使明朝当代的史学生态失去平衡,导致社会上的稗乘野史流行,使明代历史真伪难辨。有人以为野史流行是由国史失实所引起,从一个方面道出了国史对野史的制约关系。诚如前引崇祯时周镳所说的那样,“正史不早裁定,则稗官野史益以缘饰附会,传之万世”。然而,明代社会上野史流行,更重要的原因还在于《明实录》修成后被秘藏禁中,使明代史坛出现国史的真空状态。如果说野史是补国史之失实而兴起的话,那么它应该是用真实来弥补不实,但实际上野史比起实录的失实来说,有过之而无不及。野史的泛滥,主要是因为社会上不见《实录》造成的。顾炎武曾精辟地指出:

先朝之史,皆天子之大臣,与侍从之官,承命为之,而世莫得见。其藏书之所曰皇史宬;每一帝崩,修《实录》则请前一朝之书出之,以相对勘,非是,莫得见者。人间所传,止有《太祖实录》。因初人朴厚,不敢言朝廷事,而史学因以废失。正德以后,始有纂为一书附于野史者。大抵草泽之所闻,与事实绝远,而反行于世;世之不见实录者,从而信之。万历中,天子荡然无讳,于是《实录》稍稍传写流布。至于光宗,而十六朝之事具全。然其卷重大,非士大夫累数千金之家,不能购。以是野史日盛;而谬悠之谈,遍于海内。

他还指出:“今则实录之进,焚草于太液池,藏真于皇史宬,在朝之臣非预纂修,皆不得见,而野史家传遂得以孤行于世,天下之士于是乎不知今。

然而,明代后期该制度开始松弛,诚如顾炎武所说“万历中,天子荡然无讳,于是《实录》稍稍传写流布”。《明实录》是被一些能够接触实录的大臣和史官传抄出宫禁之外,而开始在社会上流传的。

早在嘉靖年间,个别“近水楼台”的内阁大臣,首先破坏保密制度,开始将《明实录》传抄出宫。当时的首辅严嵩、徐阶家中就有实录抄本。因为实录的副本就藏在内阁,所以给了内阁大臣以可乘之机。《明实录》大规模流播民间,始于万历十六年,时神宗下令首辅申时行将历朝实录抄录成小型御览本。在重抄中,诸校对、誊录官乘机“于馆中誊出,携归私第,转相钞录”,致使当时抄实录者“遍及台省”。万历二十二年,因修正史,复取出实录,供史臣参考。官员们再次乘机大肆传抄。万历二十四年,由于乾清宫火灾,御览本《明实录》“旧本亡失”,因此神宗皇帝又一次“命内阁誊进累朝《宝训》及《实录》以“补之”。在这次费时二年零四个月的重录中,《明实录》同样被参与抄录的史官传抄出宫外。经过三次大规模的抄录活动,实录广泛流传到民间,出现了“家藏户守”实录的局面。甚至还出现有公开销售实录抄本的现象,每部高达“五万缗”。晚明清初,在京师及江南等文化发达地区,许多巨室拥有明代实录。从中可以考见传出宫禁的《明实录》流传之广。

《明实录》传出宫禁之对明史研究的意义,无疑与清末发现内阁大库档案之对清史的研究一样重要。它为人们研究明史提供了相当可靠的重要史料,激起了他们重撰当代史或近代史的兴趣,从而掀起了明清两代撰写严谨明史的高潮,使明代历史从野史稗乘的一统迷雾中逐渐显现出真实的面貌;史料主要来源于实录的《春明梦余录》《典故纪闻》、《国榷》和《明史》等严谨史书的出现,从一定程度上抑制了野史的蔓延,使有关明史的史学生态渐趋平衡。